医院ブログ

お口の中のお悩みはくもい歯科クリニックで根本治療

今年もあと少しですね【二子新地のくもい歯科】

2024/11/18

こんにちは、歯科衛生士の小島です。

比較的暖かい日が続いていましたが、今週からはとても寒くなるそうですね。

月曜日からすでに寒いですね、、、

防寒対策しっかりして、風邪ひかないように気をつけてくださいね。

今年も約1か月半ほどで終わってしまいますね。毎年この時期は寂しく感じます。

ただ、クリスマスが好きな私にとってはとてもわくわくする季節でもあります☺️

クリスマスツリーやイルミネーションで街中がキラキラしていてとても華やかで素敵ですよね!クリスマスの特別な雰囲気が子どもの頃から好きなんです😊

サンタさんからプレゼントがもらえなくなったいまでも、とっても好きなイベントの1つです笑

みなさんはどんな思い出がありますか?

また、今年はサンタさんから何をプレゼントしてもらう予定なのでしょうか?

よければ、歯のクリーニングにいらしたときに教えてくださいね!

🐄院長の雲井です

いくつになってもクリスマス~お正月はワクワクしますよね。まち全体が華やぐ季節です。

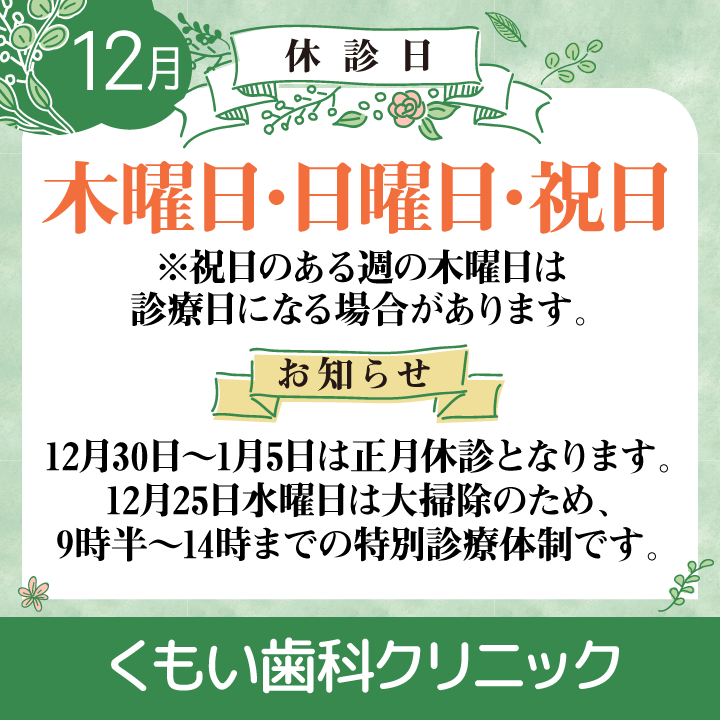

「歯にモノが挟まる」は危険信号?原因と放置のリスクとは【二子新地のくもい歯科】

2024/11/05

こんにちは。院長の雲井です。

11月3日は「文化の日」ですが、「11(いい)3(サンド)の日」という語呂合わせから、「サンドイッチの日」でもあります。実はサンドイッチの由来でもある、イギリスのサンドウィッチ伯爵の誕生日でもあることから世界的にも「サンドイッチの日」として知られています。

サンドイッチは具材をパンに挟む食べもので、お花見やピクニック、運動会など幅広いシーンで親しまれていますが、挟むといえば食べものが歯に挟まることが気になった事は無いでしょうか?

「単なる偶然」と思いがちな、食べものが挟まる悩み。しかし、その症状はお口の中に何かしらの変化が起こっているサインかもしれません。

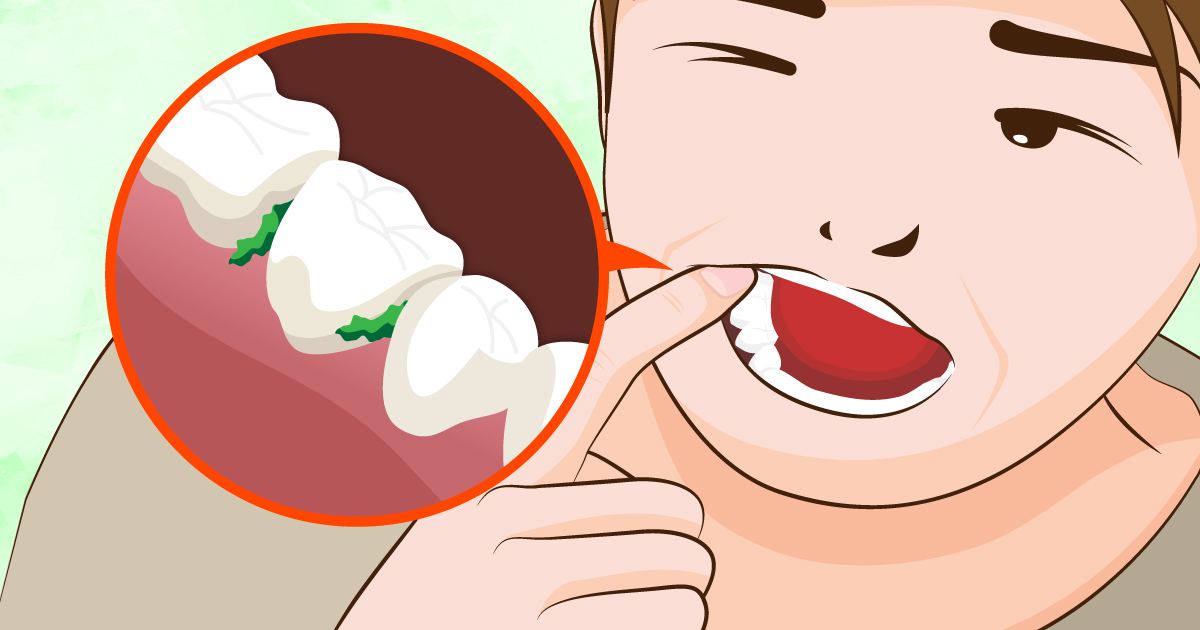

● なぜ食べものが挟まる!?

たとえば、「むし歯」や「歯周病」の進行もそのひとつです。むし歯によって歯の形が変わると、そこに食べものが引っかかりやすくなります。また、歯周病が進行して歯ぐきが痩せたり、歯が動いたりすると、新たなすき間が生じて挟まりやすくなります。

ほかにも、「加齢による歯並びの変化」や「つめもの・かぶせものが経年による劣化や変形で合っていない」などが原因になっていることも。

特に「以前はこんなに挟まらなかったのに……」とイライラすることが増えたら要注意です。放置せずに、早めに歯医者さんで一度診てもらいましょう。

● 放置するのはNG!口臭のリスクも

挟まった食べかすは細菌の絶好のすみかとなり、むし歯や歯周病を悪化させるだけでなく、口臭の原因になることも。さらに、歯と歯の間の汚れが目立つと見栄えも悪く、気づかないうちに周囲の人に不快な印象を与えてしまいかねません。

また、頻繁に挟まることによる歯ぐきへの刺激は、やがて痛みや出血を引き起こしていきます。放っておくと、わずかな刺激でも大きな痛みを感じやすくなり、食事の楽しみを半減させてしまいます。

● 食べものが歯に挟まったら治療で解決!

むし歯が原因であれば悪い部分を取り除いて、そこにつめものやかぶせものを入れることですき間をなくすことができます。つめものやかぶせものが合っていない場合は、新しく作り直すことで問題を解決できます。

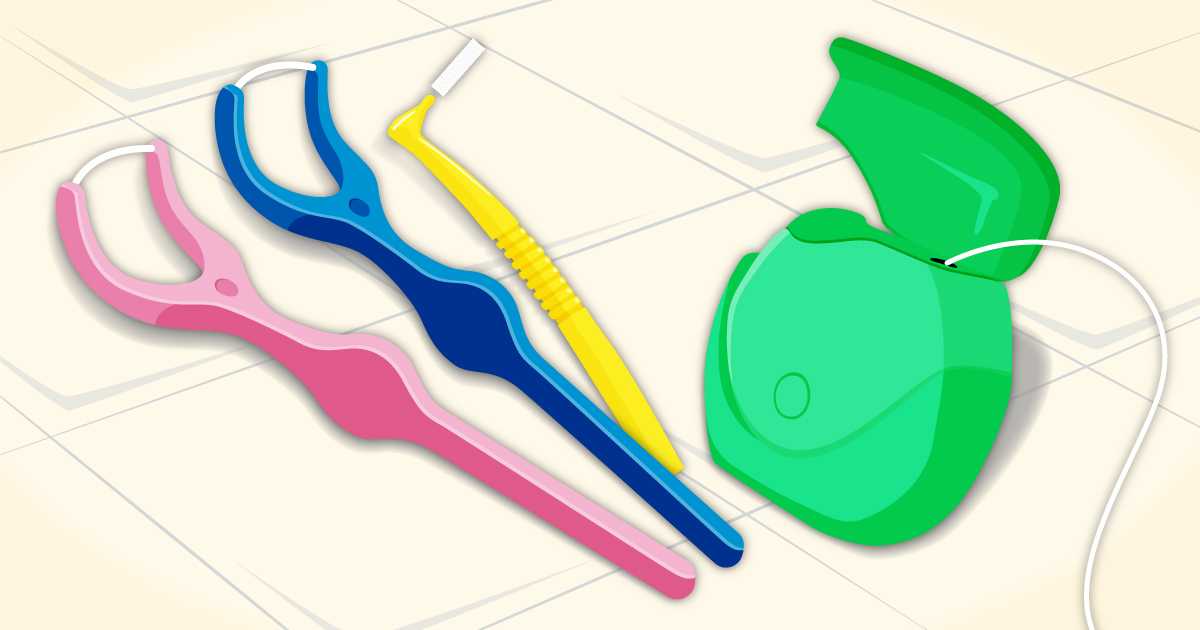

一方で、歯周病の場合は歯ぐきが弱って歯が動きやすいため、治療をしてもしばらくすると再びすき間が生じてしまうことがあります。そのため、歯科医院で適切なブラッシングや歯間ブラシ、フロスの使い方を指導してもらい、日々のケアを徹底することが重要です。

「近頃、食べものが挟まりやすい」と気にはなっていたものの次第に慣れてしまい、そのまま放置しているという方は意外と少なくありません。しかし、その些細なトラブルがのちのち大きな問題へと発展してしまうおそれがあります。「たいしたことないから」と放っておかずに、早めに歯科医院でチェックしてもらい、適切な対策を行っていきましょう。

くもい歯科クリニック

〒213-0004 神奈川県川崎市高津区諏訪1-9-1 諏訪平壱番館102

TEL:044-814-3322

URL:https://www.kumoi-dental.jp/

Googleマップ:https://g.page/KUMOI?gm/

ようやく・・・?【二子新地のくもい歯科】

2024/10/27

こんにちは、歯科衛生士の野内です。

季節は秋ですが、暑かったり寒かったり・・・

体調などは崩していないでしょうか?

夏は花火やお祭り海などイベント盛り沢山ですが、

秋も過ごしやすい気候で

美味しい物がたくさん食べられて食欲の秋!を満喫しております。(笑)

特にかぼちゃ、さつまいもが大好きで

この前はかぼちゃのポタージュとスウィートポテトを作りました。

自分で作ったにしてはとっても美味しかったです♪

他にも美味しいものがあったら是非おしえてください(^ ^)

🐄院長の雲井です

野内さんのカボチャ・さつまいも好きとは知りませんでした。ポタージュおいしいんでしょうね。